Новости

Валентин Валентинович Бирюков – известный ставропольский театральный режиссер-постановщик, который продолжает активно создавать и влиять на театральную сцену города. 7 февраля режиссеру, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации исполняется 75 лет.

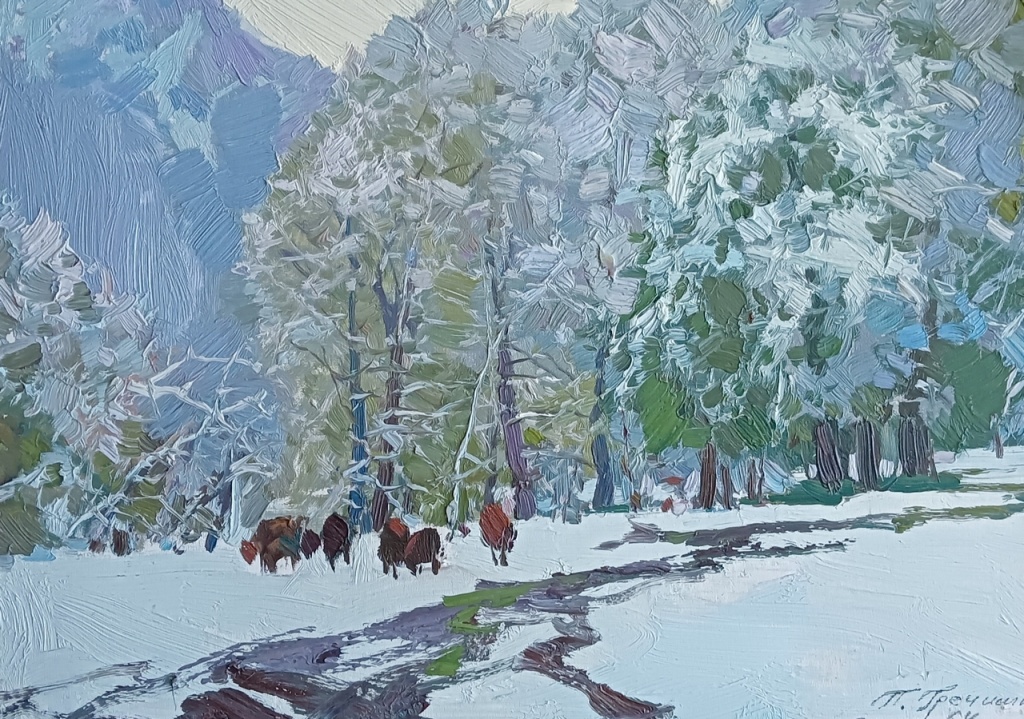

6 февраля 2026 года в картинной галерее начала работу выставка «Зимнее настроение в пейзажах П.М. Гречишкина», на которой представлена вся зимняя серия пейзажей заслуженного художника РСФСР Павла Моисеевича Гречишкина.

Зимние сюжеты по праву считаются одними из самых выразительных в изобразительном искусстве. Зимой рождались подлинные шедевры мировой и отечественной живописи. Но в то же время суровость пленэрной работы на морозе и колористическая сложность в передаче настроения и состояний природы делают зиму одной из наиболее редких тем для пейзажистов.

Раздел не найден.

Раздел не найден.